por Leneide Duarte-Plon

A historiadora Sandrine Mansour demole a versão sionista que

pretende justificar a tragédia dos palestinos

|

| Imagens como esta, do massacre de Kafr Qasim, contribuíram para conter a violência israelense. Mas nem tanto |

De Paris

Para marcar os 50 anos da Guerra dos Seis Dias, de junho de

1967, quando Israel ocupou Gaza, o Golan, a Cisjordânia e Jerusalém Leste (até

hoje apenas Gaza foi desocupada), a ONG francesa Attac promoveu, em Paris,

juntamente com a Association France-Palestine Solidarité, a projeção do filme

La Terre Parle Arabe, de Maryse Gargour.

Depois do filme, o público debateu com a doutora em História

e pesquisadora franco-palestina Sandrine Mansour, autora, entre outros, do

livro L’Histoire Occultée des Palestiniens, 1947-1953. Assim como o filme, ela

desconstruiu os mitos fundadores do Estado de Israel, entre eles “a partida

voluntária dos palestinos para o exílio, influenciados pelos países árabes”.

“Desde o fim do século XIX, o Comitê do Movimento Sionista

encarregado de solucionar a expulsão dos palestinos chamava de transferência

essa futura expulsão”, explica Mansour em entrevista exclusiva a CartaCapital.

A Nakba, ou Catástrofe, como os palestinos denominam a

expulsão em diversas ondas, estendeu-se até a década de 1950. A primeira foi a

de 1945, depois vieram mais três. A de março de 1948 expulsou mais de 300 mil

palestinos. Depois, até os anos 1950, de 150 mil a 200 mil. Centenas de aldeias

palestinas sumiram literalmente do mapa da antiga Palestina.

A historiadora explica que hoje, na França, os sionistas

tentam assimilar qualquer crítica a Israel como antissemitismo, inclusive

quando franceses do movimento internacional Boycott Désinvestissement Sanctions

(BDS) conclamam ao boicote dos produtos israelenses para lutar contra o

apartheid dos palestinos. Eles podem ser punidos com multa e pena de prisão.

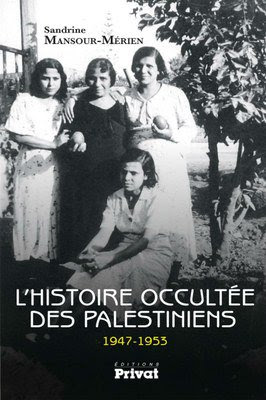

CartaCapital: Seu livro L’Histoire Occultée des

Palestiniens, 1947-1953 lança novas luzes sobre a história dos palestinos. Que

aspecto dessa história foi ocultado e por quem? Quais os mitos sionistas sobre

a Palestina e seu povo?

|

Sandrine e seu livro A História Ocultada dos Palestinos

(Foto: Franck Tomps)

|

Sandrine Mansour: Como muitos conflitos no mundo, a história

escrita e disseminada foi a do vencedor, isto é, de Israel. Por outro lado, por

causa da responsabilidade europeia no genocídio dos judeus na Europa, esta

contribuiu nessa ocultação. Até porque a Europa teve, e continua a ter sob

outras formas, um espírito colonial como o sionismo, que é uma ideologia

nacional e colonial.

Por essas razões, a narrativa da história palestina foi

ocultada durante muitos anos. Somente nos anos 1980 vimos surgir os livros dos

“novos historiadores” israelenses que trabalharam com arquivos do Estado de

Israel e puderam confirmar o que diziam os palestinos e trazer detalhes

precisos (modo operacional, unidades sionistas ativas etc.).

Por essas razões, a narrativa da história palestina foi

ocultada durante muitos anos. Somente nos anos 1980 vimos surgir os livros dos

“novos historiadores” israelenses que trabalharam com arquivos do Estado de

Israel e puderam confirmar o que diziam os palestinos e trazer detalhes

precisos (modo operacional, unidades sionistas ativas etc.).

Por outro lado, como em todos os traumatismos, os palestinos

nomearam e dataram o mais significativo deles, a expulsão do maior número de

palestinos de suas terras. É a Nakba, a Catástrofe. Ora, se a palavra é

adequada, a data de 15 de maio de 1948 não é exata. As grandes expulsões

começaram realmente no dia seguinte ao voto na ONU de 29 de novembro de 1947,

que determinava a Partilha da Palestina. As expulsões prosseguiram por muitos

anos, mas pode-se dizer que a Nakba diminuiu de intensidade em 1953, com o

Massacre de Qibya.

CC: Por que diminuiu?

SM: Foi o início da generalização da foto de imprensa e a

imagem de Israel foi arranhada. Houve diminuição, mas não cessou, pois em 1956

houve outro massacre em Kafr Qasim. Depois, nova expulsão de palestinos em

1967. Em seguida as expulsões continuam, mas de maneira regular, surda, na

forma de demolições de casas, prisões, a construção do muro, colonização…

Entre os mitos há o da “terra sem povo para um povo sem

terra”, enquanto os sionistas sabiam muito bem que a Palestina tinha uma grande população.

Foi disseminado também o mito de que os países árabes

incentivaram os palestinos a partir, quando, na realidade, tratava-se de uma

limpeza étnica, como diz o título do livro do historiador israelense Ilan

Pappé. E esses mitos são numerosos nesse conflito duradouro.

CC: Em junho de 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, Israel

ocupou a Cisjordânia, Gaza, o Golan e Jerusalém Leste. Por que essa ocupação

pôde continuar até hoje, com exceção de Gaza?

SM: Pela colonização que existe desde o início, pela

impunidade total, já que, apesar de diferentes resoluções da ONU condenando a

posse do território, Israel nunca foi obrigado a respeitar as leis. Além disso,

há uma enorme máquina de propaganda no mundo lembrando a responsabilidade dos

europeus durante o genocídio dos judeus, para impedir qualquer crítica à

política de expansão de Israel.

O americano Norman Finkelstein chama isso de a “indústria do

Holocausto”. E essa indústria de propaganda continua, já que hoje numerosos

países se opõem às críticas contra o Estado de Israel, confundindo-as com

antissionismo e antissemitismo. A crítica está cada vez mais controlada, o que

dá a Israel tempo para prosseguir seu projeto colonial e esmagar todos os

direitos dos palestinos.

|

| O historiador israelense Ilan Pappé sustenta que o que houve foi 'uma limpeza étnica' (Foto: Geoffrey Swaine/Rex) |

CC: A expulsão dos palestinos é o tema do livro do historiador

israelense Ilan Pappé, Le Nettoyage Ethnique de la Palestine. Ele diz que, nos

anos 1920, os palestinos representavam entre 80% e 90% da população da

Palestina, então sob mandato britânico. Por que os palestinos não podiam ficar

nas aldeias que existiam no território atribuído pela ONU ao futuro Estado

judeu e como a demografia mudou?

SM: A demografia mudou pela chegada de grande número de

judeus vindos da Europa. Ajudados pelo governo britânico e, depois, pelos

Estados Unidos, os sionistas queriam se instalar na Palestina e reivindicaram

até mesmo outros territórios no momento da partilha do Estado Otomano. Mesmo a

Grã-Bretanha tendo limitado a imigração de judeus, esta continuou progressiva

de maneira ilegal.

As expulsões dos palestinos permitiram aos judeus tornar-se

maioria no território que lhes foi atribuído. Instauraram um sistema de

segregação que tornava os palestinos “ausentes”, mesmo que expulsos a apenas

100 metros. Enfim, por uma política repressiva que impedia aos palestinos

retornar às suas casas, incentivando ao mesmo tempo até hoje a imigração de

judeus para Israel.

Os palestinos já estavam fragilizados depois da repressão da

Grande Revolta de 1936, em face de um movimento sionista muito poderoso, armado

e financiado.

|

| Finkelstein denuncia a 'indústria do Holocausto' (Foto: Chen Xu/FotoArena) |

CC: Como explicar o fato de os sionistas terem criado um

Estado judaico e o Estado da Palestina ser ainda, 70 anos depois do Plano de

Partilha, uma miragem para o povo palestino?

SM: Aceitando o Plano de Partilha, Israel não quis se

contentar com ele. Os textos das discussões internas da Agência Judaica mostram

bem que era uma estratégia para obter progressivamente mais pela guerra. A paz

teria estancado a anexação de terras. De fato, foram os sionistas que

convenceram os britânicos sobre o Plano de Partilha, primeiramente em 1922 e,

depois, em 1937.

Para eles, era preciso pôr a mão em uma parte do território,

reforçar sua instalação e, assim, prosseguir conquistando mais terras. Em 1948,

graças à guerra árabe-israelense, Israel conquista 78% do território, bem mais

do que o que lhe fora atribuído pelo Plano de Partilha de 1947.

Em 1967, Israel multiplica por quatro seu território em

alguns dias. Depois a colonização tem como objetivo criar um fato consumado

para garantir a conquista. O único problema é que hoje eles não podem expulsar

como em 1947 ou 1967. Então, isolam os palestinos em três zonas da Cisjordânia

e em Gaza.

E teve também a tomada do Golan, sem esquecer as guerras no

Líbano e a tomada do Sinai. E fato de a ONU nunca ter conseguido, através de

suas resoluções, impor a Israel o respeito ao direito internacional.

CC: Ilan Pappé escreve em seu livro: “Até a ocupação da

Palestina pela Grã-Bretanha em 1918, o sionismo foi uma mistura de ideologia nacionalista

e de prática colonial”. O sionismo de hoje tem outra imagem?

SM: Penso que não. Ele se tornou high tech (haja vista a

força deles na internet), mas o que há é fundamentalmente uma ideologia

colonial, racista também quando se vê como os israelenses tratam os judeus

imigrados dos países da África Negra. E ele é nacional no sentido em que a

religião judaica é a nacionalidade, antes de tudo. O projeto não foi alterado e

a política do fato consumado serve a seus interesses.

CC: Israel vangloria-se de ser a “única democracia” no

Oriente Médio. O conceito de democracia é adequado a Israel? E por que o país é

tão obcecado pela demografia?

SM: Não se trata de uma democracia, mas de uma teocracia na

qual a supremacia é dada aos judeus. Os palestinos que vivem em Israel se

tornaram israelenses depois de 1948, porém não gozam dos mesmos direitos, ainda

que tenham o direito de voto. É um sistema com diversos níveis, um apartheid

que recusa essa denominação.

É como se Israel tivesse construído uma fachada “democrática”

para agradar aos ocidentais (sim, pode haver artigos muito críticos na imprensa

de israel), mas isso convive com um sistema de discriminação no interior de seu

território (é proibido ensinar a Nakba nas escolas de Israel) e também nos

territórios ocupados, onde os colonos têm todos os direitos (são armados e

protegidos pelo Exército de Israel, como em Hebron), enquanto os palestinos não

têm.

A demografia é uma ameaça desde o início do projeto

sionista, já que o Comitê de Transferência tinha aconselhado que o número de

“árabes” (eles procuram ignorar a palavra “palestinos”) não deveria superar 20%

no território de Israel. Esse limite ainda em vigor não pode ser ultrapassado

e, por isso, o governo impede que famílias separadas entre a Cisjordânia e

Israel se reúnam em Israel.

Por isso eles querem deixar poucos palestinos na Zona C

(delimitada pelos acordos de Oslo), equivalente a 62% da Cisjordânia, para

poder anexar mais sem a população que se encontra amontoada nas zonas A e B, os

38% da Cisjordânia que corresponde a apenas 22% da Palestina histórica. Por

isso também estão demolindo as casas palestinas de Jerusalém Leste e colocando

colonos na cidade para mudar a demografia.

Um dos slogans dos sionistas entre eles era “mais terras e

menos árabes”, título de outro excelente livro do historiador Nur Masalha. Por

outro lado, utilizando a palavra árabe em vez de palestino, eles querem que os

palestinos, o mundo árabe e os ocidentais admitam que, como os árabes têm

vastos territórios, podem acolher os palestinos. Eles negam a especificidade, a

origem e a história dos palestinos.

CC: Há uma fratura na sociedade israelense? Penso nos

ex-militares da ONG Breaking the Silence, que denuncia a brutalidade da

ocupação, e a ONG B’Tselem”, que se apresenta como “um centro israelense de informação

para os direitos humanos nos territórios ocupados”.

SM: Essa fratura existe há anos. Ela foi mais forte nos anos

1990, depois da primeira Intifada. Contudo, os organismos israelenses que lutam

nesse sentido indicam que o movimento se enfraqueceu depois de 2000, momento em

que a “ameaça” iraquiana primeiro, depois iraniana, permitiu serrar fileira na

sociedade israelense como vítima potencial.

Por outro lado, a sociedade israelense está em plena crise,

econômica sobretudo, o que não facilita o desenvolvimento dessas ONGs. Elas são

perseguidas pelas autoridades, há leis e ações judiciárias contra eles. A

educação dada nas escolas mantém a ideia de que os palestinos são a causa de

todos os males. O cineasta israelense Eyal Sivan mostra essa situação em seu

filme Izkor: Ou les esclaves de la mémoire.

Para conhecer todas as publicações do Blog Sanaúd-Voltaremos, desde 2008, acesse o Arquivo na barra lateral.

Leia as últimas publicações do Blog Sanaúd-Voltaremos: